2024年7月4日、私たちの手元に新しい1,000円札が登場しました。

「顔が変わっただけ?」と思うかもしれませんが、実はデザインや技術、そして日常での使いやすさまで大きく進化しています。

見た目の変化だけでなく、最新の偽造防止技術やユニバーサルデザインも取り入れられ、まさに未来基準のお札に変化しているのです。

今回は、そんな新1,000円札に込められた工夫や注目ポイントを、わかりやすく紹介します。

普段何気なく使っているお金だからこそ、この機会にじっくり観察してみてください。

「へぇ、こんな仕掛けがあるんだ!」と、ちょっとした雑談の話題にもなりますよ。

新札の肖像に選ばれた北里柴三郎。その背景を詳しく知る前に、紙幣そのものの変化を押さえておきたい方はこちらもどうぞ。

👇 1,000円札・お金の豆知識まとめを見る

旧1000円札と新1000円札の違いは?

まずは、旧1000円札と今の1000円札の違いをみてみましょう。

それぞれを比較して分かり易くしてあります。

因みに、旧1,000円札も新1,000円札も大きさは同じです。

旧1000円札の基本情報

- 肖像:野口英世

- 発行日:2004年11月1日

- サイズ:縦76mm × 横150mm

- 肖像の表現:平面的

- 裏面:富士山と本栖湖

- ユニバーサルデザイン:一部考慮

- 偽造防止技術:すき入れ模様、マイクロ文字、潜像模様など

- 色合い:淡い緑系ベース

新1000円札の基本情報

- 肖像:北里柴三郎

- 発行日:2024年7月3日

- サイズ:縦76mm × 横150mm

- 肖像の表現:陰影や立体感がリアル

- 裏面:葛飾北斎の神奈川沖浪裏

- ユニバーサルデザイン:全面的に採用

- 偽造防止技術:3Dホログラム、より高精細なすき入れ模様、厚みを感じる立体インキなど

- 色合い:コントラスト強め青みがかった色調

1,000円札は5,000円札や一万円札に比べて利用頻度も多く傷みやすいので、紙の厚さが1割ほど厚くなっているそうです。

新1,000円札の基本情報

まずは、新1,000円札がいつから登場したのか、なぜデザインが変わったのか、基本のポイントを押さえておきましょう。

発行開始はいつ?

新1,000円札は、2024年7月4日からスタートしました。

同時に、5,000円札・10,000円札も新しいデザインへと刷新されています。

なお、旧1,000円札(野口英世の肖像)も引き続き使用できるため、交換する必要などありません。

ちなみに、紙幣のデザイン刷新は日本だけでなく、イギリスや韓国など他国でも20年〜30年周期で行われています。

日本では2004年に、1,000円札では野口英世版が登場しており、約20年ぶりの新デザインへの変更です。

新デザインになった理由

新札への切り替えは、日本銀行が定期的に実施している紙幣刷新の一環です。

目的は、偽造防止技術の向上と、ユニバーサルデザイン(誰もが使いやすい紙幣)への対応です。

ユニバーサルデザインとは、誰でも使いやすいことを目指して、年齢や性別、障害の有無、文化の違いなどをあらかじめ考慮して作られるデザインのことです。

これにより、さまざまな人が安心して紙幣を扱える社会を目指しています。

1,000円札の表と裏に込められたデザインの魅力

新しくなった1,000円札、パッと見ただけでは「肖像と絵が変わったんだな」と思うかもしれません。

でも、よく見ると細部にまで込められた工夫や、日本らしさを感じる演出がたくさんあるのです。

ここでは、新1,000円札の表と裏、それぞれの見どころをわかりやすく紹介します。

表面は北里柴三郎の肖像

新1,000円札の表面には、近代日本医学の父と呼ばれる北里柴三郎の肖像が描かれています。

背景には、彼の功績を象徴するような、研究や近代医学をイメージさせる精緻な模様があしらわれています。

簡単に言うと科学的な世界観を演出する模様らしいです。

北里氏は、破傷風菌の純粋培養や治療法の確立、ペスト菌の発見など、世界的な医学的偉業を成し遂げた人物です。

その偉業をたたえる形で、紙幣の細部にまで彼の研究精神を感じさせる工夫が施されています。

また、新札では肖像画の陰影や立体感がよりリアルに表現されており、紙面全体に重厚な存在感を与えています。

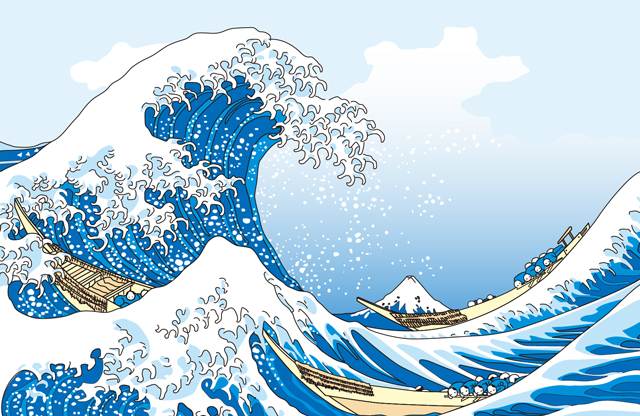

裏面は葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」

裏面には、日本を代表する浮世絵師・葛飾北斎の名作「神奈川沖浪裏」が描かれています。

大きな波に挑む小さな舟、そしてその向こうに静かにそびえる富士山。

ダイナミックな構図と繊細な描写で、日本人なら知らない人がいない有名な版画ですね。

新しい1,000円札では、北斎が描いた波の動きや線の美しさが、細かなグラデーションで見事に再現されています。

また、この「神奈川沖浪裏」は、特に海外で高い評価を受けている日本美術のひとつです。

世界で知られる北斎の「神奈川沖浪裏」

「神奈川沖浪裏」は、北斎が手がけた浮世絵版画シリーズ『冨嶽三十六景』の中でも、特に有名な一枚です。

冨嶽三十六景とは、さまざまな場所から見える富士山をテーマにしたもので、北斎のなかでももっとも広く親しまれているシリーズです。

教科書にも掲載されたことがあるので、知っている人も多いでしょう。

浮世絵が世界的なブームになった経緯にも軽く触れておきます。

江戸時代の終わりから明治にかけて、日本の陶器や磁器がヨーロッパにたくさん輸出されるようになりました。

そのとき、品物を守るために、大量に刷られて安価だった浮世絵が緩衝材として使われていたのです。

そうして偶然海外に渡った浮世絵を見た西洋の人たちは、その斬新な構図や色づかいに衝撃を受けたのだとか。

特に、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』は、それまでのヨーロッパ美術にはなかった、荒々しい波の迫力と繊細な水しぶきの表現で、大きな話題になりました。

この偶然の出会いに加えて、1867年のパリ万博では日本の美術品が正式に紹介され、多くの芸術家や文化人たちが日本美術の魅力に夢中になったそうです。

ここから「ジャポニスム」と呼ばれる日本ブームがヨーロッパで広がっていきます。

その影響は美術だけでなく音楽にもおよび、フランスの作曲家クロード・ドビュッシーも日本美術に強く惹かれた一人。

代表作『海(La Mer)』の初版楽譜の表紙には、『神奈川沖浪裏』を模した波の絵が使われており、北斎の表現に影響を受けたと考えられています。

こうして、日本の版画は思わぬきっかけから海を渡り、視覚・聴覚のジャンルを超えて、世界の芸術に新しい風を吹き込んでいったのです。

ドビュッシー本人が直接語ったわけではないものの、北斎の波からインスピレーションを受けた可能性は高いと考えられています。

ちなみに、現存するオリジナルの『神奈川沖浪裏』の版画は世界中に約100点ほどあるそうです。

保存状態の良いものはオークションで、現在でも数億円もの価格がつくこともあります。

最近でも人気は衰えることなく、2023年3月にニューヨークのクリスティーズにて、初期摺りの『神奈川沖浪裏』が276万ドル(約3億6000万円)で落札され、北斎作品として過去最高額を記録しました。

北斎の「神奈川沖浪裏」は、美しさだけでなく、日本人の精神や自然へのまなざしを今に伝える特別な存在という意味では、新しい1,000円札を手にするたびに、そんな北斎の思いを感じられるかもしれませんね。

1,000円札に関するさまざまな知識を総合的に知りたい方は、まとめページでチェックしてみてください。

👇 北里柴三郎の人となりやトリビアを見る

新1000円札の偽造防止技術のポイント

さらに、今回の新札で注目すべきは最先端の偽造防止技術です。

どんな工夫が施されているのか、一つずつ見ていきましょう。

3Dホログラムの採用

新1,000円札には、世界で初めて「3Dホログラム」が導入されました。

紙幣を傾けると、北里柴三郎の肖像が立体的に浮かび上がって見える特殊な技術です。

このホログラムは非常に精巧で、光の角度によって異なる立体感を楽しめます。

コピー機やスキャナーでは再現が極めて難しく、偽造防止効果は従来のホログラムに比べて格段に高まっています。

ユニバーサルデザイン(誰でも見やすい設計)

新しい1,000円札には、誰もが使いやすいように考えられたユニバーサルデザインがしっかりと取り入れられています。

たとえば、数字の「1000」はこれまでよりも大きく、太くデザインされており、金額がパッと見てすぐにわかるようになっています。

フォントも見直され、曲線や直線がはっきりとした形になっていて、読みやすさが大きく向上しました。

視力に不安がある方や、外国から来た旅行者でも、直感的に金額を認識しやすいよう配慮されています。

触って金額がわかる「識別マーク」は以前の紙幣にもありましたが、新紙幣ではそのデザインがさらに進化し、より使いやすく改良されたのが大きなポイントです。

こうした工夫は、日本だけでなく世界各国の紙幣にも広がっている流れであり、新1,000円札もその考えをきちんと取り入れたデザインになっています。

高度なすき入れ技術(パールインキ・マイクロ文字)

紙幣には、特殊なインクや印刷技術も多数使われています。

例えば、前回の技術をより進化させた「パールインキ」と呼ばれる技術では、角度によって真珠のような光沢を放つ加工が施され、偽造防止に貢献しています。

また、カラーコピー機などでは再現が困難な小さな「マイクロ文字」も随所に埋め込まれています。

すべての技術が高精度の印刷機でなければ再現できないため、偽造リスクをさらに下げる役割を果たしています。

新札は、こうした細かなディテールでも、世界トップレベルの偽造防止技術を誇っているのです。

👇 新しい日本銀行券特設サイトを参考にしました。

まとめ

新1,000円札が持つ意義や、日常で手にしたときに気づきたいポイントをまとめました。

新しい1,000円札は、見た目の新鮮さだけでなく、偽造防止や使いやすさの面でも大きく進化しています。

この紙幣には、北里柴三郎氏の医学への貢献への敬意と、葛飾北斎による芸術的な世界観が込められており、どちらも紙幣という形で次の世代へと受け継がれています。

単なる通貨以上に、日本の誇る文化と技術を象徴する一枚と言えるでしょう。

これから日常で手に取るたびに、細部に込められた工夫やメッセージにもぜひ目を向けてみてください。

新紙幣の中身を知る前に、まずは1,000円札がどう変わったのか全体像を見たい方はこちら。

👇 1,000円札・お金の豆知識まとめを見る

コメント