新しい1,000円札に登場した北里柴三郎。

名前は知っているけれど、「どんなことをした人?」と聞いても、それほど詳しくない方も多いのではないでしょうか。

実は北里柴三郎氏、破傷風やペストといった命にかかわる病気と闘い、日本の近代医学の土台を築いた“医療の革命児”ともいえる存在などです。

大げさではなく、その功績は世界にも名を刻むほど。

今回の記事では、新1,000円札の肖像として選ばれた理由を紐解きつつ、北里柴三郎にまつわるちょっとした豆知識を、やさしく紹介していきます。

”1,000円札紙幣を眺める目が少し変わる”そんな発見があるかもしれません。

読むだけで、誰かに話したくなる小ネタがきっと見つかります。

北里柴三郎が描かれている新1,000円札。肖像以外のデザインや機能についても気になる方は、まとめ記事をチェックしてみてください。

👇 1,000円札・お金の豆知識まとめを見る

北里柴三郎とは?実は努力型だった医学界のレジェンド

天才肌の偉人と思われがちな北里柴三郎ですが、実は努力の人なんです。

どんな時代背景で、どんな道を歩んだのできたのか?要約して説明していきます。

生まれと時代背景~近代的な医療体制が整っていなかった明治初期に挑む

1853年、熊本県の農村に生まれた北里柴三郎。

当時の日本には、伝統的な漢方医療や民間療法は存在していたものの、近代西洋医学に基づく医療体制はまだ整っていませんでした。

天然痘やコレラなどの感染症が命取りになる時代に、彼は「医療で人を救いたい」という志を胸に歩み始めます。

主な業績~破傷風菌やペスト菌発見、努力を重ね偉業を成し遂げた

北里柴三郎の最大の功績のひとつは、「破傷風菌(はしょうふうきん)」の研究です。

1880年代、ドイツに留学していた北里氏は、世界的な細菌学者ロベルト・コッホの研究室で学びました。

そこで、当時はまだ誰も成功していなかった破傷風菌の「純粋培養」と「血清療法(治療法)」の確立に成功します。

これは、破傷風という致死率の高い病気に対して、世界で初めて有効な治療法を提示したという意味で、医学史に残る大発見でした。

その後、日本に帰国した北里氏は、1894年に発生した香港のペスト流行の現場に自ら赴き、ペスト菌の発見に成功します。

これにより、彼の名前は世界中の医学界に知られることとなりました。

豆知識

北里氏は、ペスト菌がネズミを媒介して広がることを突き止めると、「ネズミ1匹につき5銭の報奨金を出す」という制度を政府に提案。

これは当時、ソバが2銭の時代だったことから、庶民にとってはちょっとした小遣い稼ぎにもなり、全国的なネズミ退治の機運が一気に高まりました。

結果として、日本に侵入したペストは1899年から約30年でほぼ完全に駆逐されるという成果になったとか。

これには後日談があり、ネズミ駆除の報奨金制度は当時の落語『藪入り』にもネタとして登場するほど庶民の間で知られた話題になりました。

北里の科学的知見に加え、庶民の行動心理まで見据えた柔軟な発想力と実行力が光るエピソードとして語り継がれています。

天才型ではなく努力型

ただし、こうした功績にもかかわらず、北里柴三郎はいわゆる「天才型」ではなかったといわれています。

若いころは成績もさほど良くなく、医師の道を志してからも何度も失敗を経験していたのがその理由です。

ドイツでは、厳格なコッホの指導のもとで、実験の失敗を繰り返しながらも愚直に努力を重ねることで信頼を得ていったと伝えられています。

つまり彼は、生まれ持った才能でなく「粘り強さ」と「継続力」で世界的成果を手にした努力型の科学者だったのです。

- テルモ「ドイツ料理から発想した、北里柴三郎の画期的な細菌培養装置」

- 北里大学「北里柴三郎の生涯」

意外と知らない?「北里大学」と「北里研究所」の違い

「北里柴三郎=北里大学」というイメージを持つ人も多いかもしれません。

でも実は、北里柴三郎が自ら設立したのは「北里研究所」という研究機関でした。

この研究所は、細菌学や感染症の研究を進めるために1914年に作られたもので、当時の日本にはまだなかった本格的な民間の医科学研究所でした。

ここを中心に、医療や衛生の発展に大きな役割を果たしていったのです。

その後、「もっと人を育てる場も必要だ」という流れから教育機関が加わり、最終的に「北里大学」という形に発展しました。

今では獣医学部や薬学部などでも知られていますが、北里氏自身が一生をかけて取り組んだのは、あくまで“人の病気を治すための医学”でした。

つまり、

- 「北里研究所」=本人が設立した研究の拠点

- 「北里大学」=後からできた教育機関

という関係になります。

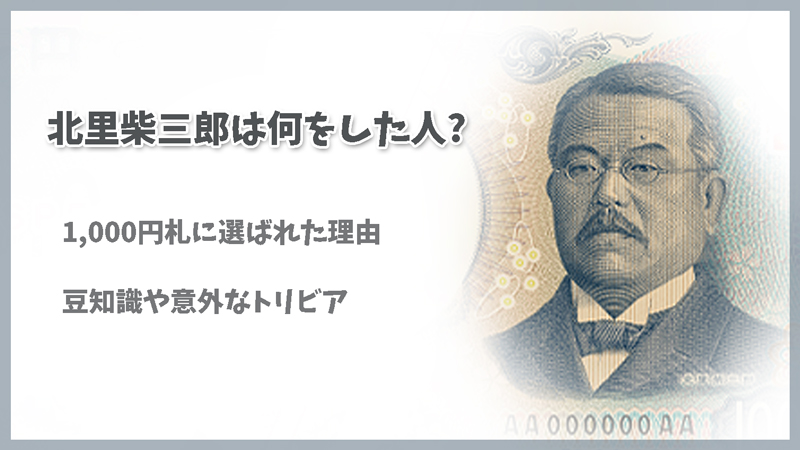

なぜ北里柴三郎が新1,000円札に選ばれたのか?

北里柴三郎が新1,000円札の顔に選ばれた背景には、単なる医学的偉業だけではない理由がありました。

そう思う理由をいくつか挙げてみます。

医学的な偉業に加え、「人を育てる力」も評価された?

北里柴三郎は帰国後、日本で初めての伝染病研究所(のちの東京大学医科学研究所)を設立しました。

そこでは、自身の研究だけでなく若い研究者に積極的にチャンスを与える姿勢が際立っていたといわれています。

また、研究成果はチーム全体の努力として評価し、個人の名声にこだわらず「組織で未来を切り拓く」文化を築いたことでも知られています。

こうしたリーダーシップや人材育成への貢献も、新1,000円札の肖像に選ばれた理由のひとつと考えられています。

時代を超えて求められる姿勢が、現代の日本社会にも通じる人物像として評価されたのかもしれません。

伝染病研究所を守り、自由な研究を支えたエピソード

北里柴三郎がつくった伝染病研究所は、最初は比較的自由に研究ができる環境でした。

ところが、国が感染症対策をより強く管理しようとする流れの中で、研究所は国(文部省)のもとに置かれることになったのです。

そうなると、研究の内容や人の配置などにも、政治的な意向が入りやすくなると考えられました。

「このままでは、自分が思い描く“自由な研究”ができなくなる」と感じた北里氏は、あえて所長の立場を辞めることを選びます。

権威やポジションにしがみつくのではなく、本当に大切なことを守るために身を引いたのです。

こうした姿勢もまた、北里柴三郎が今なお多くの人に尊敬されている理由のひとつと言えるでしょう。

他にも候補者がいた?選定の背景

「新しい紙幣に誰を描くか?」

これは実は、政府がとても慎重に決めていることのひとつです。

具体的な候補者の名前は公表されていませんが、紙幣の肖像選定に関して以下の基準を設けています。

- 写真がはっきり残っている

- 多くの人に知られている

- 国としてふさわしい人物である

※財務省の基準より

政治家のように評価が分かれやすい人物は選ばれにくく、明治以降の文化・科学・経済に貢献した人たちが中心になっています。

その中で、感染症の時代に改めて注目されたのが北里柴三郎でした。

「医学・公衆衛生の礎を築いた存在として、今の時代にこそ伝えたいメッセージ」

そんな意味も込められて、肖像に選ばれた可能性があるのかもしれません。

北里柴三郎の業績と性格がわかる豆知識やトリビア集

新しい1,000円札の肖像となった北里柴三郎。

医学界の偉人として名前は広く知られていますが、実は「どんな人だったの?」と詳しく知らない方も多いかもしれません。

そこで今回は、研究の裏話から人柄、ちょっと変わった一面まで、北里柴三郎にまつわる小話やトリビアをまとめてみました。

知れば知るほど魅力が見えてくる、“北里博士”の素顔に迫ります。

🧪 研究・業績に関する豆知識やトリビア

1894年、香港でペストが流行した際、北里柴三郎は日本政府の派遣を受けて現地に赴き、ペスト菌を発見しました。

しかし、同時期にフランスの細菌学者アレクサンドル・イェルサンもペスト菌を発見しており、発見者の功績については議論が残っています。

最終的には、両者が発見者として認められました。

私立の研究所である北里研究所の設立には、多額の資金が必要でした。

福澤諭吉をはじめとする多くの人々の支援がありましたが、北里氏自身も私財を投じて研究所の運営に尽力しました。

👤 人となりに関する小話やトリビア

偉大な業績を上げた北里氏ですが、私生活は質素倹約を旨としていました。

晩年も粗末な食事を摂り、贅沢をすることはなかったと言われています。

多くの弟子を育成した北里氏は、温厚な人柄で知られていました。

厳しさの中にも愛情があり、弟子たちからは深く慕われていました。

研究者としての顔だけでなく、北里氏は書道にも堪能でした。

その筆跡は力強く、彼の真摯な人柄を表しているようです。

熊本の阿蘇で生まれた北里氏は、故郷への想いが強く、晩年もたびたび帰郷していました。

故郷の発展にも尽力したと言われています。

🐾 ちょっと変わったトリビア

北里研究所の職員や弟子たちからは、親しみを込めて「北里のおやじ」と呼ばれていたそうです。

破傷風血清の研究で馬を扱っていたこともあり、動物好きだったという話も残っています。

晩年まで、北里氏は質素で丈夫な服装を好みました。

飾り気のない服装は、彼の研究一筋な生き方を象徴しているかのようです。

研究においても、日常生活においても、北里氏は無駄を徹底的に嫌いました。

実験器具の手入れも欠かさず行い、物を大切にする姿勢は、弟子たちにも大きな影響を与えたと言われています。

多忙な研究生活を送る一方で、晩年の北里氏は盆栽の手入れをすることが息抜きになっていたという話があります。

静かに植物と向き合う時間は、彼にとって貴重なリフレッシュの時間だったのかもしれません。

温厚な人柄で知られる北里氏ですが、研究に関しては非常に頑固な一面もあったと言われています。

自身の信念を曲げることなく、妥協を許さない姿勢は、画期的な発見につながった一方で、周囲との意見の衝突を生むこともあったようです。

- テルモ「医療の挑戦者たち 35 ペスト菌の発見④」

- 北里柴三郎記念館「北里柴三郎について」

まとめ|北里柴三郎の生き方が今も響く理由

北里柴三郎は、医学の偉業を成し遂げただけではなく、人を育て、未来に希望を託す姿勢を貫いた人物でした。

その精神が、現代にも必要とされる「未来を拓くリーダーシップ」と重なり、新しい1,000円札の顔として選ばれたのです。

これから手にする1,000円札には、そんな北里柴三郎の志と未来への願いも、そっと込められているのかもしれません。

紙幣の機能面だけでなく、選ばれた人物や紙幣全体の変遷も知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

👇 1,000円札・お金の豆知識まとめを見る

コメント