新しい1,000円札の顔、見たことはあるけれど、

「この人、なんて名前だっけ?」

「どんなことをした人なの?」

そんなふうに感じたことはありませんか?

そんな人でも大丈夫。

- 新1,000円札の人物やデザインのこと

- 歴代の1,000円札の人物や歴史背景

- レア札の見分け方やその価値

などなど、1,000円札にまつわる雑学やトリビアをわかりやすくまとめています。

もともとこのブログ『1000円マニア』は、「1,000円で何ができるか?」をテーマにしています。

そんな私(筆者)だからこそ、1,000円札そのものにもちゃんと向き合ってみたいと思ったのです。

調べてみると、思った以上に面白い話がたくさんあり、これは「1,000円マニア」としてぜひシェアしたい!と感じました。

身近なお札の裏側にあるストーリー、一緒にのぞいてみませんか?

今の1000円札は誰?いつから変わったのかを解説

2024年から発行が始まった新しい1,000円札。

今回のデザイン変更では、肖像に「北里柴三郎(きたざと しばさぶろう)」という医学者が採用されました。

それまでの1,000円札といえば野口英世でしたが、約20年ぶりの入れ替わりになります。

ちなみに、旧札もそのまま使えるので、いま手元にあるものがどちらでも問題ありません。

新札の話題はニュースなどで見かけたけれど、「なぜ北里柴三郎なのか?」「旧札とはどう違うのか?」といった細かい部分は、意外と知らないままの人も多いかもしれません。

新しい1,000円札はいつから発行された?

新札が実際に使われ始めたのは、2024年7月3日。

このタイミングで、1万円札・5,000円札もあわせてリニューアルされました。

新札発行当時は結構な盛り上がりをしていましたよね。

1,000円札の人物が変わるのは、野口英世が登場した2004年以来、実に20年ぶり。

つまり、今の10代や未成年にとっては、“初めての紙幣の顔が変わる瞬間”ということになります。

その前の夏目漱石の1,000円札を見たことがない世代も増えてきていて、紙幣のデザインや人物が変わること自体が、ある意味で時代の節目になっているのかもしれませんね。

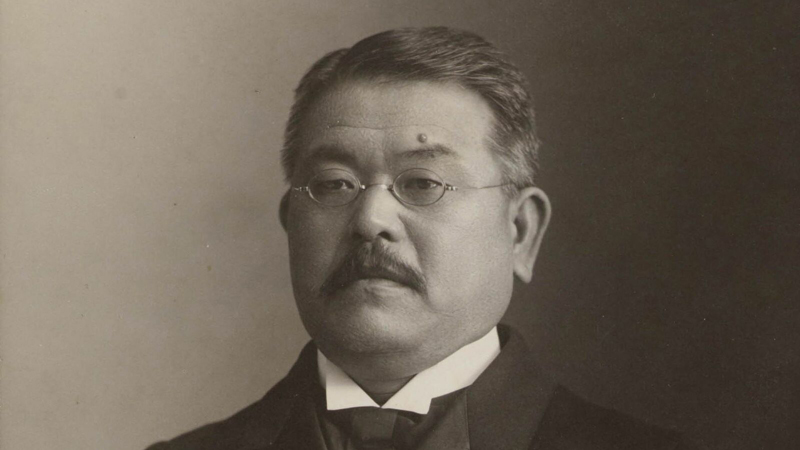

北里柴三郎って何をした人?

新しい1,000円札に登場した北里柴三郎。

名前は聞いたことがあっても、「どんな功績を残した人なのか?」と問われると、ちょっとあやふやかもしれません。

実は北里柴三郎は、日本の医学や衛生環境を大きく変えた立役者ともいえる存在です。

1,000円札の顔になるのも納得の、驚くべき功績がたくさんあるんです。

ここでは、そんな北里柴三郎の人物像と活躍を、わかりやすくまとめてみました。

よく顔を合わせる北里さんのことをもう少しだけ詳しく知ると、きっと新しい発見があるはずです。

どんな功績があるの?

北里柴三郎は、日本の医学を世界レベルに押し上げたすごい研究者です。

破傷風という当時は命にかかわる病気に対して、世界で初めて「血清療法」という治療法を確立しました。

さらに、ドイツではコレラ菌の研究に関わり、帰国後にはペスト菌の発見にも成功。

超端的にまとめると、北里柴三郎の功績はこの3つ。

- 破傷風菌の純粋培養と、血清療法の確立(世界初)

→ 命にかかわる感染症・破傷風に対し、有効な治療法を初めて確立。 - コレラ菌発見への重要な貢献(ドイツ留学時代)

→ ロベルト・コッホの助手として、コレラ菌の特定に大きな役割を果たす。 - ペスト菌の発見(1894年・香港)

→ 当時猛威をふるったペスト流行の中で、原因菌を特定することに成功。

こうした業績が高く評価され、北里氏はノーベル生理学・医学賞の第1回候補にも名前が挙がったのだそうです。

惜しくも受賞は逃しましたが、その功績は今も世界に知られています。

参照資料:戦前期の日本人科学者とノーベル賞 生理学・医学賞の事例から

今につながる影響とは?

北里柴三郎の名前は、今も医療や教育の現場にしっかりと受け継がれています。

たとえば、彼が中心となって設立した「伝染病研究所」は、その後発展し、現在の東京大学医科学研究所の前身となりました。

また、北里氏の理念を引き継ぐ形で設立されたのが言わずと知れた「北里大学」です。

医学、薬学、看護学など幅広い分野で、北里氏の精神が今も活かされています。

さらに、北里柴三郎は1万円札の肖像で知られる福沢諭吉とも交流がありました。

福沢諭吉の「実学を重んじ、社会に役立つ学問を広めるべきだ」という考えに影響を受けながら、北里氏もまた、医学研究や教育の分野で社会に貢献する道を選んだといわれています。

北里柴三郎が紙幣に選ばれた理由は?

それほど知名度がない北里柴三郎が選ばれたのか?

イマイチ理由がわからなかったので調べてみました。

夏目漱石や野口英世のように「知名度の高い偉人だから」ではなく、これからの時代に合った価値観を持つ人物として選ばれた、という見方もあります。

感染症に立ち向かい、命を守る医療の仕組みを築き、後進の育成にも力を尽くした北里柴三郎。

そういった姿勢は、現代の私たちが直面している課題とも重なる部分があります。

紙幣の肖像は、単なる偉人紹介ではなく、「この人物に込められたメッセージを通じて何を伝えたいか」という視点で選ばれているケースも多いそうです。

北里柴三郎がなぜ1,000円札に選ばれたのか?

その背景をたどってみると、紙幣の見え方が少し変わってくるかもしれません。

北里柴三郎の人物や功績・1000円札に選ばれた理由などについては、以下の記事でより詳しく紹介しています。

👇 北里柴三郎とは何をした人?1,000円札に選ばれた理由と意外なトリビアまとめ

歴代の1,000円札とお札に登場した人物たち

1,000円札はこれまで何度かデザインや肖像が変わってきました。

この1,000円札の移り変わりを辿ってみると、「どんな人物が時代を代表していたのか?」や、「当時の物価価値」などが見えてきます。

ここでは、発行された券種ごとに登場人物や特徴を紹介していきます。

因みに、当時の価値は現在と違いますが、旧1,000円札は、現在でも千円札として利用可能です。

ヤマトタケルが描かれた最初の1,000円札|幻の甲号券(1945年)

戦時中に準備され、終戦後に短期間だけ流通したのが「甲号券」。

正式に発行されたのは1945年(昭和20年)の8月。

肖像にはヤマトタケル(日本武尊)が描かれていますが、発行からまもなく失効し、”幻の1,000円札”とも呼ばれています。

古銭コレクターの間では数万円以上で取引されることもあり、知る人ぞ知る紙幣のひとつです。

👇ヤフオクで落札価格を見てみる

※補足:板垣退助の1,000円札(1946年〜1953年)

聖徳太子のB号券が発行される前、戦後の混乱期には「板垣退助」が描かれた1,000円札が発行されていた時期もありました。

この紙幣は、現在の券種体系(A〜F号券)とは別の制度で発行されたもので、1953年に姿を消しています。

「板垣死すとも自由は死せず」で知られる板垣退助が、1,000円札の顔だった時代があったんですね。

そんな事実があるだけでも、紙幣の歴史ってちょっと面白く感じられます。

聖徳太子の1,000円札|B号券・1950年〜

1,000円札に初めて正式に人物の肖像が採用されたのは、1950年のB号券、聖徳太子です。

※厳密には、上で紹介した戦時中に発行されたA号券に「ヤマトタケル」の想像上の肖像が使われた例もありますが、一般流通や意図の違いから、正式な「人物肖像入り紙幣」としてはB号券(聖徳太子)が最初とされています。

彼の選定は、教育と文化の象徴としての意味合いが込められていました。

1950年は昭和25年になります。

戦後の復興がようやく動き出し、朝鮮戦争の特需が始まった年。

当時のサラリーマンの初任給は約8,000円ほど。

そんな中での1,000円は、1か月の家賃に相当するような“高額紙幣”であり、特別な場面でしか使われないお金でした。

因みに、聖徳太子といえば日本の紙幣に最も多く登場した人物としても有名です。

一番最近では、昭和61年まで発行されていた1万円札と5千円札の肖像画でした。

👇 ヤフオクで落札相場を見る

伊藤博文の1,000円札|C号券・1963年〜

1963年(昭和38年)は、日本が東京オリンピック開催に向けて動き始めた頃。

高速道路や新幹線の整備が始まり、「高度経済成長」が本格化していきます。

そんな中、1,000円札の新たな肖像として登場したのが、明治政府の中心人物・伊藤博文でした。

当時の初任給は約17,000円。

外食が何度もできて、家族でちょっとしたレジャーにも出かけられるくらい、1,000円札にはまだまだ特別感がありました。

👇 ヤフオクで相場を見る

夏目漱石の1,000円札|D号券・1984年〜

昭和59年、日本はバブル景気の入口に差し掛かろうとしていました。

パソコンや携帯電話などが登場し始めた時代です。

そんな中、文豪・夏目漱石の肖像が1,000円札に登場。

やわらかく親しみのあるデザインも話題になりました。

当時の初任給は約122,000円。

1,000円あれば、映画が2本見られて、喫茶店で軽食も楽しめるくらいの価値がありました。

👇 ヤフオクで相場を見る

野口英世の1,000円札|E号券・2004年〜

2004年(平成16年)、紙幣の大規模なリニューアルが行われ、1,000円札の新しい顔となったのが医学者・野口英世です。

この頃はインターネットが一般家庭にも浸透し、社会全体のデジタル化が加速。

コンビニや自販機でも気軽に使える最も身近な紙幣としての立ち位置が確立されていきました。

当時の初任給は約193,000円。

1,000円は「コンビニランチ1回分」くらいの感覚で、日常のなかで自然に使われる金額になっていました。

新1,000円札のデザインとホログラム技術

2024年に登場した新しい1,000円札。

今回のリニューアルでは、「誰の顔に変わったのか?」だけでなく、見た目や使いやすさの面でも大きく進化しています。

とくに注目されたのが、この2点。

- 偽札など偽造防止のための新しい技術

- 誰にとっても見やすいデザイン

それぞれについて説明していきます。

顔が動いて見える?世界初の3Dホログラム

新札の注目ポイントのひとつが、肖像の横にある動くホログラムです。

これ、実はただのキラキラではなく、顔が立体的に動いて見える「3Dホログラム」という技術が使われています。

似たような光る加工は以前の紙幣にもありましたが、見る角度によって顔が回って見えるのは今回が初めて。

これは世界で初めて紙幣に実用化された、最新の偽造防止技術なんです。

まだ確認したことがない人は一度、実際にお札を光にかざしてみてください。

想像以上にリアルに動くので、「えっ、お札なのに!?」と驚くはずです。

新1,000円札のユニバーサルデザインとは?見やすさと識別性の工夫を紹介

今回の新札では、ユニバーサルデザインという考え方も取り入れられています。

つまり、年齢や性別、国籍や障害の有無などにかかわらず誰でも利用できるという意味です。

いくつか代表的なユニバーサルデザインを紹介します。

- 数字が以前より大きく、くっきり表示されているので、ひと目で額面がわかりやすい

- お札の種類ごとに配色や色調に差がつけられていて、見間違いにくい

- 目の不自由な方でもわかるよう、ざらざらとした「識別マーク」が表面の右上と左下に配置されている

- この識別マークも、斜めの線が11本入った「触ってわかりやすい形」に統一されました

さらに、パールインキによる光沢や、紫外線を当てると発光するインクなど、視覚的なアクセントも加えられており、見やすさ・使いやすさ・安全性がしっかり意識された設計になっているそうです。

参照:国立印刷局-新しい日本銀行券特設サイト

こうして見てみると、お札って「ただのお金」ではなくて、時代のニーズに合わせて進化してるんだな…と感じさせられたのではないでしょうか。

これから先、キャッシュレスがもっと広がっていくことは確実です。

しかし、紙のお金にしかない安心感や面白さは、きっとこれからも残っていくのかもしれません。

実際に新1,000円札のどこが変わったのか、技術や機能面に注目した解説はこちら。

👇 新1,000円札は何が変わった?偽造防止・デザイン・機能の進化を解説

新札も旧札も気になる疑問まとめ|1,000円札にまつわる豆知識FAQ

レア札って本当にあるの?

お札は破れたら使えない?

あれってミスプリント?

そんな1,000円札にまつわる“ちょっと気になる疑問”を、まとめてQ&A形式で紹介します。

使う予定がなくても、知ってるだけで得した気分になるかもしれません。

古い旧1,000円札って価値あるの?

古い1,000円札には、コレクターの間でプレミアがつくことがあります。

比較的新しい「夏目漱石」や「聖徳太子」などの旧札でも、初期の未使用や保存状態が良いもの、珍しい番号や特定の番号、いくつかの数字が揃っているゾロ目などは高値がつく可能性が高いです。

ただし、一般的な使用済み旧札は額面通りのことが多いので、相場を確認しましょう。

お札の番号がゾロ目など以外にレアになる番号は?

お札の記番号は大量印刷のため、連番になること自体は珍しくありません。

ですが、数字が揃っている「ゾロ目」や12344312などの「ミラーナンバー」、ZZ-AA-ZZなど「特定の記号パターン」などは、コレクター向けに価値がつくこともあります。

その他にも、キリ番や5678901などの連番などもコレクターが興味を引く可能性があります。

気になる番号があれば、出品例などで相場を見てみると面白いかもしれません。

お札が破れたり汚れたりしたらどうなる?

日本銀行や街中の一般的な銀行では、破損した紙幣の交換ルールが明確に決まっています。

目安として「面積の3分の2以上」残っていれば全額交換、「3分の1以上」で半額交換です。

ただし焦げたり、複数枚に裂けたものは状態によって判断が分かれます。

お札の寿命ってどのくらい?

実は、1,000円札は最も寿命が短い紙幣なんです。

日本銀行の発表では、1,000円札の平均寿命は1〜2年程度。

日常的に使われやすく、消耗が激しいためです。

ちなみに1万円札は平均すると4〜5年ほど使われているのだとか。

今回の1000円札は透かしやホログラムで本物か確認できるって本当?

新しい1,000円札には3Dホログラム・すかし模様・紫外線インクなど、さまざまな本物を見分ける技術が使われています。

偽造防止技術の進化によって、「見た目・手触り・光の反射」などで今まで以上に本物を判断しやすくなっています。

お札って何でできてるの?普通の紙じゃないの?

日本の紙幣の主原料は「みつまた」や「こうぞ」といった植物の繊維に布(コットン)を混ぜた特別な紙です。

和紙のような質感で、破れにくく、にじみにくく、偽造にも強い特製の紙でできています。

通常のコピー用紙とはまったく違い、布っぽい手触りが特徴です。

印刷ミスのお札って価値あるの?

ごくまれに流通する「エラー紙幣」には、数万円の価値がつくこともあります。

たとえば、記番号が一部抜けている/印刷がズレている/表裏が逆になっているなど、製造過程のミスで生まれた正規流通品が該当します。

「ただの傷や汚れ」とは違う、珍しい印刷ミスがあったら保管しておく価値は十分ありそうです。

ヤフオクなどで検索すると新旧千円札もたくさん出品されています。

まとめ

ふだん何気なく使っていた1,000円札。

改めて調べてみると、人物に込められた意味や、デザインの進化、歴代札の背景など、思わず誰かに話したくなるストーリーが詰まっていることがわかります。

新札が登場した今、1,000円札に込められた想いを知ることで、「お金を使う」という行為に、少し違った意味を感じられるかもしれません。

これから手にする1,000円札も、きっと少しだけ違って見えるはずです。

▼より詳しく知りたい人へおすすめ記事

1,000円札の人物や、札そのものの進化について、個別に深掘りした記事も公開中です。

- 人物としての魅力や功績、意外な豆知識をやさしく解説。

- 紙幣の機能・偽造防止・使いやすさなど、技術面を中心に紹介。

コメント